藤沢市には鵠沼の名の付いた住所がたくさんあります。鵠沼、鵠沼石上、鵠沼海岸、鵠沼桜が岡、鵠沼神明、鵠沼橘、鵠沼花沢町、鵠沼東、鵠沼藤が谷、鵠沼松が岡、本鵠沼と現在11か所あり、これらはかつて鵠沼村であった地域とほぼ一致しています。この鵠沼地域の最北部にある鵠沼神明は、その中央に千年以上の歴史をもつ皇大神宮があり、また西側には鵠沼地域最古の寺院とされる万福寺があるなど、本鵠沼とともに鵠沼の中心部にあたるところです。

鵠沼神明の皇大神宮門前の集落は宮之前と呼ばれていますが、この名を冠した宮之前公民館の前の辻に、小さなお堂と大きな石碑が建っています。左側にあるお堂には風化のかなり進んだ庚申塔と思われる石碑が一基置かれており、正面に刻まれていたであろう文字はまったく読めず像容も不明瞭ですが、基礎石に三猿が彫られていることから青面金剛像をもつ庚申塔だと推定できます。『藤沢市文化財調査報告書第11集』(1976 藤沢市教育委員会)によれば嘉永元年の銘があったようです。

1 庚申塔 舟型 嘉永元(1848)

[正面]〔青面金剛立像?〕 嘉永元年十一月十三日

[基礎正面]小林ヤエ 〔三猿〕 岩田サク

[基壇正面]山口太兵衛 関根清左ヱ門 小林三右ヱ門 渡邊吉左ヱ門 吉田徳右ヱ門 関根孫八 林三十郎 小林伊兵衛 土方四郎左ヱ門

この塔には台石が2段ありますが、下段は石質が異なっており後に造られたものと考えられます。そこに刻まれた人名の半分は明治初期に宮之前に居住した戸主の名前と一致するので、おそらくその頃のものでしょう。上段の台石に女性名が2名だけあるのは庚申塔としては珍しいと思いますが、これが最初からあった台石かどうかはよくわかりません。そうであったとしても2名の名前は後から刻まれたもののようにも見えます。

右側の石碑は新しい記念碑で、文面から明治十二年(1879)に建てられた塔を平成二十三年(2011)に再建したものと読み取れます。上部には「首塚」の題字があり、その横には「野村靖」と記されています。野村靖(1842-1909)は明治時代の政治家で、 神奈川県権令・県令だった時代があり(1876-1881)、その関係で明治十二年の塔の設立者が題字の揮毫を依頼したのでしょう。鏡のように磨き上げられた黒御影石の表面には以下の銘文が刻まれています。

2 記念碑 平板 平成二十三(2011)

[正面上部]首塚← 野村靖

[正面中央]

許はふるくよりある塚にしあれど、何の塚てふことを知れる人なく、ただ里人の金堀塚或は首塚あるいは庚申塚などと

りどりに呼び、さたかならぬを、今や文明の御代にあひ、千世の古道あきらけくなりゆくときにありて、かかることゆ

ゑよしのしられぬこそ本意なれど、里長関根主はじめ里人のなげけるなんなめることなりける。さるほど人々あいかた

らい、塚をあばきみるに、とくろふたもとも、脚骨四つ出でければ、そをひとつかめに納め、懇に葬りのわざいとなみ

て、かくなん碑をたてたりける。なれどいつの頃、身うせたりし武部たちのかばねなるか知るよしのなきは、いとも口

惜しかりけり。

案ふに、このわたりは康生、永正の頃、ことに国の内みだれて、たゝかいのちまたなりしかば、其の頃のものとも思は

るれど、證しにすべきものなれば、其姓さへ名さへ知るよしのなきにつけても、其の世のさまのおしはかられて、この

わたりに住みけん人の、如何に世を憂しくなげきつらんとおもふにも、我も人もなみ風たつぬ御代にうまれて、おのが

みのやすくたのしき月日をおくるは、仰くもたかき御恵ならずやといへば、人々も、実にさることなり、いそいでその

よしをこゑるまゝに、かいしるしぬ。神奈川県の里の古きあとの記しかきつくることをうけたまはりてつかうまつる。

里野輝茂

剣太刀とがみのにみ(身)をつくしけるむかしをもへば袖ぞぬれぬる。

くちはてしうもれかばねもあきらけき みよのひかりにおうはれにけり。

明治十二年歳次己卯二月改坐

相模国高座郡土甘郷鵠沼

平成二十三年三月二十一日

首塚碑寄進者 藤沢市本鵠沼三丁目一番十四号 林石材産業株式会社 代表取締役 林一郎

「昔からある由来不明の塚を掘り返したら人骨が出てきたので甕に入れて弔いました」という内容ですが、石碑の文面としては珍しく和文調で書かれており、その流れるような語り口には「むかしのひとしおもほゆるこそ」という雰囲気がよくあらわれています。この再建塔設立の経緯については『鵠沼第104号』(2012 鵠沼を語る会)の渡部瞭氏による一文に詳しく書かれていて、旧碑が痛んでいたのを残念に思った林石材産業の林一郎社長が再建を申し出て今の塔が設立されたが、旧碑の方は取り壊されてしまったとあります。ちなみに林家は、平安時代中期に村岡城を築城したとの伝説のある村岡五郎良文(平良文)にはじまる村岡一族の末裔とのことで、宮前にある林家墓地にはそのことを記した林一郎氏自身による記念碑が建てられています。

この再建碑の文章は和文だけあって読みやすいですが、細かく見るとところどころ不自然で意味がとりにくいところがあります。旧碑の銘文は剥落のため読み取りが困難になっていたため、再建碑では『藤沢市文化財総合調査報告書第5集』(1990 藤沢市教育委員会)の記述をそのまま引用しています。より古い銘文の記録として『現在の藤澤』( 1933 加藤徳右衛門著,『藤沢郷土史』として1980年復刊)に見えるものがあり、こちらの方が不自然さが少なくより原文に近いと思われます。また『鵠沼第10号』(1980)には伊藤節堂氏が独自に調査された旧碑の銘文が掲載されており、剥落のため読み取れないところは別の文献で補っているものの、その他の部分はほぼ自然であり原文にかなり近いと考えられます。

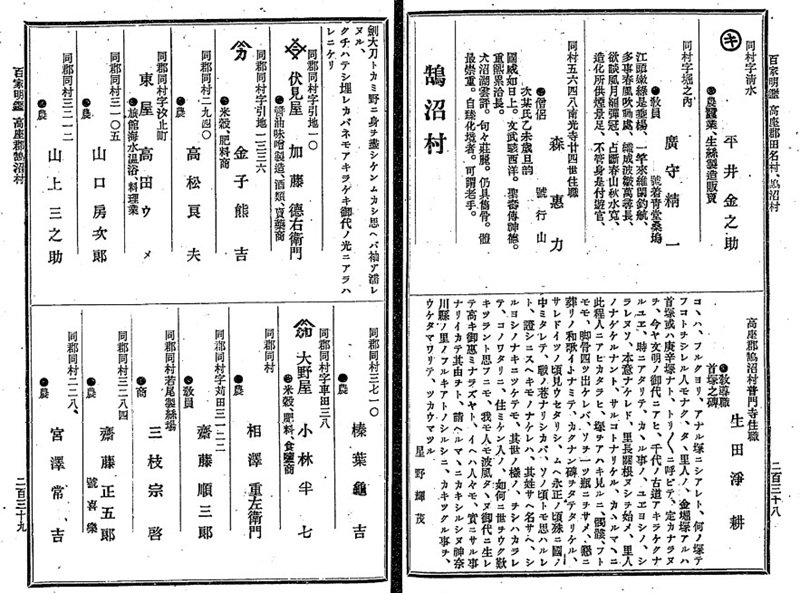

そしてさらに古い銘文の記録が、明治三十三年に出版された『神奈川文庫第五集』(1900 小幡宗海編)の中の「神奈川県百家明鑑」と名付けられた文庫購読契約者リストの中に存在してます。本鵠沼にある普門寺の住職生田浄耕氏の欄に首塚之碑として銘文が記されています。この文は『現在の藤澤』とも『鵠沼第10号』とも違っているところがいくつもあり、中には確かにこれが原文だったかもしれないと思われるところもあります。ただしすべて原文に近いかというとそうとも言い切れず、明らかな誤りや文章の欠落も見受けられます。

この記録は、銘文もさることながらこれが普門寺住職の欄に記載されている点が注目されます。首塚の碑が普門寺と関連していることは知られていませんが、この購読者リストはいわば掲載者の広告欄ですから、普門寺住職は追加のスペースを買って宣伝するほど碑にかかわっていたということを示しています。碑文に登場する關根本家の当時の当主傳左衛門氏が碑建立の発起人の一人であることは間違いなさそうですが、普門寺生田住職の貢献も大きかったのでしょう。そういえば關根本家の屋敷は普門寺のすぐ隣にあります。

さらにこの首塚の碑に関係する記事は、羽鳥の旧家三觜家に残る皇国地誌村誌の残稿にも見られます。『藤沢市史料集十一』(1986 藤沢市文書館)によれば、その鵠沼村に関する記録の塚の項に次のように書かれています。

皇国地誌 村誌 相模国高座郡鵠沼村

(中略)

塚 首塚 中央ヨリ西北隅字宮前ニアリ曩ニハ塚上ニ庚申塔一基松一株アリ里人之ヲ首塚或ハ金堀塚又ハ庚申塚ト唱ヘ其何タル不分明ナレハ曽テ之ヲ発クニ首骨数十百脚骨四アリ集メテ之ヲ一瓶ニ納メテ改㙠シ其上ニ碑ヲ樹テ首塚卜標ス何人等ノ枯骨ナルヤ知ベカラス

(中略)

明治十二年二月一日編成

総閲 神奈川県令 野村靖

編纂主任 同 御用掛 星野東作

これは碑文と同じ事跡を示したものですが、ここに書かれた日付は碑文と同じ明治十二年二月です。またこの地誌の神奈川県の総責任者は野村靖であり、それは碑文の題字の揮毫を引き受けた人物です。さらに地誌編纂の実務担当者は星野東作とありますが、碑文の作者は星野輝茂という同姓の人物です(現碑に里野輝茂とあるのは誤り)。この碑文の最後の文章に「神奈川県の里の古きあとの記しかきつくることをうけたまはりてつかうまつる」とあるのは、碑文作成者が皇国地誌の編纂に携わっているということを示唆しているように見えます。実際、星野東作氏は神奈川県東部を担当していたとの記録が残っており、したがって星野東作と星野輝茂は同一人物だと考えられます。

星野東作氏は新潟柏崎の豪族星野藤兵衛家の分家筋の人物で、経営する旅籠は明治天皇の行在所にもなった有力家でしたが、明治八年に自火焼失しその後本分両家とも他に移住したと記録にあります(『越後佐渡に於ける順徳天皇聖蹟誌』(1942 新潟県教育会))。東作氏は横浜に移り官吏として皇国地誌の編纂にかかわり、また歌人としての活躍もあったようです。氏が編集者として明治十六年に出版した歌集雑誌『豊水門社月波集』の詠み人に星野輝茂という名があり、別の文献にこの人物は横浜在住とあることも同一人物説を裏付けます。輝茂は東作氏の雅号だったのでしょう。

つまりこの碑は、明治新政府から村に伝えられた地誌草稿作成の指示が契機となって建てられたもので、調査のためにこの地にやってきた編纂主任の星野東作氏に村の有力者が首塚の事跡を記した碑文の作成を、そして総閲の野村靖氏に題字の揮毫を依頼したのだと推定されます。東作氏が歌人だったからこの碑文は伝統的な和文調で書かれていて、官吏だったから文明開化の新しい時代をたたえる文脈になっているのです。皇国地誌の残稿を見ると鵠沼村は他の村に比べて記述量が多く村自慢を感じさせる書きぶりも少なくありません。政府による新しい地誌の作成指示を村は絶好の情報発信の機会ととらえたことがうかがえます。地誌に見える庚申塔一基というのは、現碑の左側にある庚申塔のことだと思われますが、この台石も碑造立にあわせてつくられたものではないでしょうか。

ところでこの残稿の首塚の記述にも意味のとりにくいところがあります。「首骨数十百脚骨四アリ」とはわかりづらく碑では異なる記述になっています。また「改㙠シ」の「㙠」という見慣れない漢字は塵を意味するようですが文意が取れません。旧碑でどうだったのか不明ですが、のちの銘文の写しでは記録者によって「堅、塋、坐」などまちまちに解釈されています。文意としては「改葬シ」でしょうからこの中では墓を意味する「塋」がもっともふさわしいと思われます。「㙠」と音も共通しています。

旧碑も銘文記録によって細かい差がかなりあり、どれを選択するかで文意が微妙に変わってくるのですが、旧碑は失われてしまい、そうでなくても50年ほど前にはすでに風化が進んで剥落部では文字が読めなくなっていたようなので、もはや銘文の完全回復は不可能です。一方建碑の目的からして事跡の記述は相当に脚色されていると考えられますから、ここでは原文の字面にはこだわりすぎず、銘文記録を比較しながら最も自然に意味が通るという観点から碑の銘文の回復を試みたいと思います。改行位置は記録からほぼわかるのでそれも復元しています。なお濁点のあるなしで意味が逆転するところがあるので、本文では清濁を区別しています。

許はふるくよりあなる塚にしあれど何の塚てふことを知れる人もなく たゞ里人の金堀塚

あるは首塚或は庚申塚などとりどりに呼びて定かならぬを 今や文明の御代にあひ千代の

古道明らけくなりゆく時にあたりてかゝることのゆゑよしのしられぬこそ本意なけれと

里長關根主を始め里人なげけるなんさることなりける かかるままにこのほど人々あひ

かたらひ塚をあばき見るに髑髏ふともゝ脚骨四つ出でければ そをひとつかめに納め懇に

葬りのわざいとなみてかくなん碑をたてたりける されどいつの頃身うせたりし武部

たちのかばねなるかしるよしのなきはいとも口をしかりける 案ふにこのわたりはむべ

永正の頃殊に國の内乱れて戦ひのちまたになりしかば 其の頃のものとも思はるれど證しに

すべき物しなければ其姓さへ名さへ知るよしのなきにつけても其世のさまのおしはかられて

此のわたりにすみけん人の如何に世をうくなげきつらんとおもふにも 我も人も波風たゝぬ

御代に生れてかくおのがみのやすくたのしき月日をおくるは抑そも高き御惠み

ならずやといへば 人々も實にさることなりいかで其よしをと請へるまゝにかいしるしぬ

神奈川縣の里の旧き跡のしるし書つくることをうけたまはりてつかうまつる

星野輝茂

劍太刀とがみ野に身を盡しけんむかしおもへば袖ぞ濡れぬる

くちはてし埋れかばねも明らけき御代のひかりにあらはれにけり

明治十二年歳次己卯二月改塋

さて、村の人々があいかたらってこの塚を掘り返したのはいつだったのでしょうか。碑文によれば碑を建てる直前、すなわち調査のために星野東作氏が村を訪れた頃ということになりますが、それはタイミングがよすぎる気がします。そもそもなぜ塚をあばいたのでしょうか。二十一世紀の今でも古い石碑を移動させる前に社寺に頼んで魂抜きの祈祷をしてもらうことは普通に行われています。ましてやこの時代、よほどの理由がない限り祟りがおきる危険を冒してまで得体の知れない塚を掘り返したりはしないでしょう。だからこそこの碑文の作者は「この文明開化の時代に真実がわからないとは不本意なことだ」と墓あばきを正当化する一文を付け加えたと解釈できます。

ここからは想像ですが、塚を掘ったら人骨が出てきたので甕に入れたというエピソードは当時すでに伝承として存在していたか、あるいは定かならぬとりどりの話をもとに創作されたもののように思われます。それを新時代の高き恵みを象徴する出来事として再構成したのがこの碑文というわけです。渡部瞭氏は、この塚は古墳だったのではないかと推測されていますが、確かにその可能性はありそうです。古墳あるいは古い集落跡であればその近くに土器の破片があったとしても不思議ではありませんし、そこから甕が地中に埋められているという発想まではあと一歩です。

事実はどうあれ、この碑が鵠沼村にやってきた明治という新しい時代を象徴する記念碑であることに変わりはありません。碑作成にかかわった人々は、鵠沼村が掲載された新しい官製地誌の出版を心待ちにしていたかもしれません。しかし皇国地誌の編集作業は紆余曲折の末頓挫し、政府は事業そのものを停止するに至りました。その後残稿のほとんどは焼失し人々の記憶からも失われてしまいます。この塚も今は跡形もなく、いつそれがなくなったのか、そもそも塚がどこにあったのかもわからないのですが、この碑だけは現在に至るまで宮之前の地に残り、文明開化のひかりを伝え続けています。