第三回は、藤沢市中南部の馬頭観音塔の一覧を紹介します。ここには交通や流通の要所として繁栄した東海道藤沢宿があるだけに、さまざまな身分や職業の人物が関係したと思われる馬頭観音塔が残っています。また観音信仰にもとづいた、二世安楽や三界万霊を祈念する馬頭観音塔がみられるのも市内中南部から南部にかけての特徴です。

【5.大庭地域(大庭村、稲荷村)】

大庭地域は現在の大庭・稲荷・城南におよそ一致します。所在不明の塔が四基ありますが、一つを除いて所在地が小字までしかわからないので、どこかにひっそり残っている可能性があります。また既存文献によれば四基の内別の一つを除いて現存する旧家の人物名が刻まれているようなので、実はどこかのお宅に引き取られているのかもしれません。

| 大庭819 | 宗賢院 墓地 | |||

| 5-1 | A字集駒 | 安政五 (1858) | 無縁墓域にあり 基礎石に世話人四名銘あり | 総4 |

| 5-2 | A字個柱 | 弘化三 (1846) | 無縁墓域にあり | |

| 大庭8157 | 成就院 墓地 | |||

| 5-3 | S像無舟 | 享保五 (1720) ? | 八臂立像 七観音のひとつと推定される | 石 |

| 大庭8172 | 聖天堂 | |||

| 5-4 | A字集弧 | 嘉永二 (1849) | 世話人四名銘あり「臺谷馬持中」 | 石, O |

| 大庭5451 | 同所に地蔵菩薩塔があった | |||

| ー | X字個駒 | 明治二十四 (1891) | 現地になし「妙法」 | 資, 総4, O |

| 大庭 小ヶ谷 | ||||

| ー | X字個駒 | 大正十二 (1923) | 所在地不明 | 資 |

| ー | X字無駒 | 大正十四 (1925) | 所在地不明 | 資 |

| 大庭 小糸 | 姫の宮 | |||

| ー | X字個駒 | 昭和二十二 (1947) | 所在地不明 | 資 |

| 稲荷1-2-3 | 本願寺 墓地 | 同所に道祖神塔あり | ||

| 5-5 | A字無板 | 天保十四 (1843) | 史, 総4, 石, O | |

| 5-6 | A字無自 | 明治三十一 (1898) | 資, 総4, 石, O | |

| 城南2-1-7 | 中原稲荷 | |||

| 5-7 | A像集尖 | 嘉永七 (1854) | 三面六臂座像「當所馬持中」十六名銘あり | 総4, 石, M, O |

| 5-8 | A字個自 | 明治三十二 (1899) | 総4, 石, M, O | |

| 城南3-2-6 | 城明神社 | 同所に多数の石塔が散在する | ||

| 5-9 | A字無柱 | 安政六 (1859) | 安政五年の銘もあり二頭の供養塔と思われる | 総4, 石, M |

| 5-10 | A字個駒 | 年なし | 総4, 石, M | |

| 5-11 | A字個柱 | 明治二十六 (1893) | 総4, M | |

| 城南3-6-2西 | 吉田稲荷 | |||

| 5-12 | A字個弧 | 年なし | 「汝是畜生発菩提心」 | 総4 |

| 5-13 | A字個柱 | 昭和十 (1935) | 総4 | |

| 城南5-4-30傍 | 共同墓地 | |||

| 5-14 | A字個柱 | 弘化四 (1847) | 個人墓域にあり |

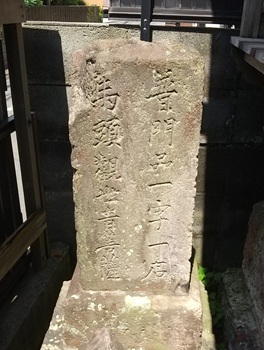

上段左の写真は大庭の宗賢院の無縁墓域にある文字塔二基です。草書体で馬頭観世音と書かれた左側の塔の台石には、世話人としておそらく四名の人名が刻まれていますが風化のため一部しか読み取れません。明治小学校に残る『羽鳥学校沿革史』によれば、願主の三觜常治郎氏は明治十六年に地域の小学校を管理監督する学務委員だったという記録があります(『藤沢市史第三巻』(1976))。明治小学校の前身は羽鳥の旧家三觜本家の八郎右衛門が小笠原東陽を招いて明治五年に設立した読書院で、同年の学制公布によりその一部が羽鳥学校(現明治小学校)となり、私塾として継続した読書院はその後耕余塾と名称を改め多くの塾生を輩出しました。

5-1 大庭819 宗賢院 墓地 駒形 安政五(1858)

[正面]馬頭観世音

[右面]安政五午 霜月吉日建立

[左面]願主 三觜常治郎

[基礎正面]世話人 □□村 吉田傳…… …… 三觜源…… 秋…… 松本……

《原文》𭤖(政)

5-2 大庭819 宗賢院 墓地 角柱 弘化三(1846)

[正面]弘化三年二月三日 馬頭觀世音 施主当村 宇之助

上段右の写真は成就院の墓地に残る、おそらく七観音として奉納された石仏像のうちの一基で、以前こちらで紹介したものです。同所にある別の観音像に銘があり、それによれば奉納者は当時の領主諏訪部高寛の長男諏訪部久安(1692-1722)の妻で二世安楽を祈念したものです。久安は若くして家督相続前に亡くなっており、おそらくその前後に奉納されたものと思われます。藤沢市内で領主一族が奉納した石仏が残っている例は少なく、その点でも貴重なものと言えます。

5-3 大庭8157 成就院 墓地 舟型 造立年不詳(享保五 (1729) か)

[正面]〔八臂馬頭観音立像〕

下段左の写真は、成就院の近くの藪奥にある丘の頂上に立つ小祠の横に置かれている文字塔です。かつてこのあたりに聖天堂があったとされ、この祠には明治の頃に近くの畑から出土した聖天像が祀られていたと伝えられています(『藤沢の地名』)。この馬頭観音塔は台谷集落の馬を持つ人々が造立したものであることが銘よりわかりますが、台谷は引地川の西側にあり、ここからはいささか距離があります。元は人馬がよく通行する辻あるいは橋などの近くに置かれていたのでしょう。

5-4 大庭8172 聖天堂 角柱弧頭 嘉永二(1849)

[正面]馬頭観世音

[右面]嘉永二酉八月廿三日 願主文治良

[左面](中央)セハ人← 富五郎 茂八 庄左ヱ門 安右ヱ門 (左端)䑓谷馬持中

下段右の写真は、四ツ谷の大山通り一の鳥居のすぐ近くの中原稲荷と呼ばれる小社にある二基の馬頭観音塔のうちの一基で、三面六臂の馬頭観音像がきれいに残っています。台石には十六人の馬持ちの名前が刻まれています。『明治地区石造物調査報告書』によれば、かつて鳥居前の大山通り入口の傍に人や荷物を運搬する馬継ぎ場があり、大庭村の中原家が博労頭として取り仕切っていました。中原家は大庭谷戸の名主をつとめたこともある有力家でした。馬の安全を祈念する塔だったのでしょう。

5-7 城南2-1-7 中原稲荷 角柱尖頭 嘉永七(1854)

[正面]〔三面六臂馬頭観音座像〕

[右面]嘉永七年正月吉日

[基礎正面]當所馬持中←

[基礎右面]亦兵衛 八右ヱ門 小左ヱ門 八左ヱ門 佐吉 又右ヱ門 仙右工門 安左ヱ門

[基礎左面]中原啓助 七郎右ヱ門 岩松 久次郎 德左ヱ門 弥右ヱ門 四ツ谷 仙蔵 四ツ谷 八十八

【6.藤沢地域(西村、大鋸町、大久保町、坂戸町)】

藤沢地域の行政地名は昔とは一変しており、現在では西富・大鋸・藤沢・本町・善行・朝日町・南藤沢・藤が岡・本藤沢・花の木・みその台・立石・白旗あたりがおよそ相当しています。旧東海道の清浄光寺(遊行寺)坂上の一里塚と呼ばれるところに二十年ほど前まで道祖神や馬頭観音があったとの記録がありますが、今は住宅地となり跡形もありません。

| 善行1-14-1 | 善行大橋交差点 | |||

| 6-1 | A像個柱 | 天保九(1838) | 二臂立像 地神塔のように祀られている | |

| 善行2-19-8 | 善行神社 | 同所に多数の石塔あり | ||

| 6-2 | A字集柱 | 文政十二(1829) | 「善行寺」 | 史, 総8, 石 |

| 善行6-13-19 | 藤會橋の辻 | |||

| 6-3 | B字集重 | 弘化三(1846) | 「馬持中」世話村として7村銘あり | 史, 石 |

| 立石3-3182 | 立石神社 | 同所に多数の石塔あり | ||

| 6-4 | A字個駒 | 明治四十二(1909) | 資, 総8, 石 | |

| 6-5 | A字個弧 | 安政六(1859) | 資, 総8, 石 | |

| 立石3-3183-1 | 共同墓地 | |||

| 6-6 | A字個自 | 昭和十(1935) | 個人墓域にあり | |

| 立石3-3176-1 | 路傍 | |||

| 6-7 | A字無尖 | 明治三十三(1900) | 総8, 石 | |

| 西富1-9-27 | 長生院 | |||

| 6-8 | B字集尖 | 宝暦五(1755) | 梵字馬頭観音「為馬□神祭祠 藤澤道場」 小栗伝説の名馬鬼鹿毛の供養塔とされるもの | 総9, 石 |

| 西富441 | 一里塚 | |||

| ー | X字個尖 | 年不詳 | 現地になし | 総8, 石 |

| 大鋸2-387-2 | 路傍 | 同所に多数の石塔あり | ||

| 6-9 | A像個板 | 文化六(1809) | 二臂立像 | 史, 総7, 石 |

| 6-10 | B字集駒 | 天保十(1839) | 「世話人 両町 馬指下役」 | 史, 総7, 石 |

| 藤沢2-4-7 | 白旗神社 | 同所に多数の石塔あり | ||

| 6-11 | A字個自 | 明治三十二(1899) | 資, 総8, 石 | |

| 本町3-17-19 | 真源寺 墓地 | |||

| 6-12 | B字集自 | 明治三十六(1903) | 「名馬病没」世話人四名、台石に十二名銘あり | 総8, 石 |

| 本町4-8-50 | 社宮司稲荷 | |||

| 6-13 | A字個弧 | 昭和十(1935) | 「武士ノ乘馬」 | 総9, 石 |

| 6-14 | A字個自 | 大正十(1921) | 個人墓域にあり |

上段左の写真は、善行大橋交差点北側の辻にある二臂立像塔で、以前こちらでとりあげたものです。かつての善行集落の南の入り口に位置しており、道祖神塔のように塞ノ神として村の安全を守っているようです。一方野菜などの収穫物がお供えされているので、地神塔として祀られているようにも見えます。また像容をみると馬頭観音塔のように見えなくもありません。この塔を大切にしている地元の人々にとって分類学はさして重要なことではないでしょうが、ここでは像容から馬頭観音塔として取り上げています。志村氏は善行の旧家です。

6-1 善行1-14-1 善行大橋交差点 角柱 天保九(1838)

[正面]〔二臂馬頭観音立像〕

[右面]天保九戌八月吉日

[左面]施主志村氏

上段右の写真は、善行神社に集められ一列に並べられた石塔群の中にある文字塔です。この銘に見られる善行寺とは地名であり、江戸時代中期ごろまで善行寺村という村があったようですが、この当時善行寺は坂戸町の枝郷でした。善行寺というからには同名の寺があったはずですが、その名が記録された文献は見つかっていません。昭和五年に善行神社南の現在善行公園となっている場所で寺跡らしい遺物が見つかり、そこがかつて善行寺と呼ばれた寺院ではないかと推定されています。この塔は善行寺の馬持ちの人々によって造立されたものでしょうか。

6-2 善行2-19-8 善行神社 角柱 文政十二(1829)

[正面]文政十二丑年 馬頭觀世音 十一月吉日 善行寺

中段左の写真は、今は暗渠となっている白幡川にかけられていた藤会橋のすぐ近くにある立派な文字塔です。ここには近郊の7つの村が記されていますが、湯山学氏はこれらは星の谷観音に向かう星の谷道沿いにある村々であることを指摘されています。このように広い地域の馬持ちによって造立された馬頭観音塔は珍しいと思われます。このあたりはかつて人家がまったくなかった草刈り場で、水辺でもあることから村落共有の馬捨場があったのかもしれません。

6-3 善行6-13-19 藤會橋の辻 角柱重頭 弘化三(1846)

[正面]馬頭観世音

[右面]弘化三年 丙午三月吉日

[基礎正面](右側)世話村← 善行寺 圓行 龜井野 土棚 (中央)馬持中(左側)落合村 深谷村 寺尾村

中段右の写真は、時宗総本山清浄光寺の塔頭として建てられた長生院にある文字塔で、以前こちらでとりあげたものです。長生院は小栗判官の伝説を伝える『小栗略縁起』で有名で、これはその物語に登場する名馬鬼鹿毛の供養塔とされているものです。風化が激しく、読み取れない文字は『藤沢市文化財総合調査報告書第9集』(1994)を参考に赤字で補っています。銘からは小栗伝説との関連は読み取れませんが、この頃から小栗伝説に関係する長生院の什器類が文献にあらわれはじめるので、この塔も伝説に関連して造られたものなのかもしれません。なお『藤沢山日鑑』の文化二年の項に長生院で馬頭観音塚建立との記事がありますが、現在それらしいものは見当たりません。

6-8 西富1-9-27 長生院 角柱尖頭 宝暦五(1755)

[正面]宝暦五乙亥歳 為馬□神祭祠 〔梵字馬頭観音〕 馬頭觀世音菩薩 七月廿四日 藤澤道場

下段左と中央の写真は、今は住宅地となった御幣山とその南を流れる境川の間の舟久保と呼ばれる地域の路傍に集められた石塔群のなかにある馬頭観音塔です。読み取れない文字は『藤沢市史第一巻』と『藤沢市文化財総合調査報告書第7集』(1992)を参考にして補いました。二臂像はかつて御幣山にあったと別の塔に記されています。文字塔の方には馬指下役とあったようですが、馬指とは人馬の継立などを行う問屋場で人馬を差配する役職を指します。『藤沢市文化財調査報告書第9集』によれば、両町とは大久保町と大鋸町のことで、当時この両町で問屋場を維持していました。この舟久保の願主は影響力のあった人物なのかもしれません。

6-9 大鋸2-387-2 路傍 平板 文化六(1809)

[正面]文化六巳年十月吉日 〔二臂馬頭観音立像〕 施主小川惣八

6-10 大鋸2-387-2 路傍 駒形 天保十(1839)

[正面]馬頭観世音

[右面]天保十亥二月吉日

[左面]願主 舟久保 音松 世話人 両町 馬指下役

下段右の写真は、本町の真源寺墓地にある文字塔です。銘文から日露戦争直前の時期に死んだ馬の供養のために造立されたことがわかります。背面に記された四名の世話人の他に台石に十二名の名が書かれており、一匹の馬の供養塔としてはかなり大掛かりなものに見えます。台石の文字は読みづらく誤りがある可能性があるので斜字体にしています。この馬の飼い主だった汲田貞次郎という人物は、当時の職員録によれば岐阜が本籍で明治二十九年ごろから高座郡役所の郡書記を務めていました。この馬頭観音塔の造立者が郡内の町村を指導する立場のお役人だったということと、その持ち馬の供養の賛同者の数の多さとの間には関係があるかもしれません。

6-12 本町3-17-19 真源寺 墓地 自然 明治三十六(1903)

[正面]馬頭觀世音

[背面]世話人 加藤半次郎 山本代五郎 下山権次郎 大塚廣吉

明治三十六年弐月廿六日名馬病没 畜主汲田貞次郎建之

[基礎正面]汲田佐太郎|大岡庄助|石井良一|□本力蔵|山本忠次郎|□口仲次郎|山本彌市|小峰竹次郎|加藤友吉|田遠長右衛門|大塚弥市|松本文左ヱ門

【7.村岡地域(川名村・宮前村・小塚村・高谷村・弥勒寺村・渡内村・柄沢村)】

村岡地域は現在の川名・宮前・小塚・高谷・弥勒寺・渡内・柄沢・村岡東・並木台に加え、藤が岡の一部が相当します。この地域は昔から飛び地が多く村の境界も複雑に入り組んでいます。馬頭観音塔の数は多くありませんがいくつか大変興味深いものがあります。高谷大神宮の西の辻(村岡東3-257)の階段上には庚申塔や道祖神など全部で十基近くの塔があり、その記録もいくつか残っていますが、現在藪が深く立ち入ることができず馬頭観音塔の存在を確認できません。

| 柄沢1-7-1 | 隆昌院 | |||

| 7-1 | B字個尖 | 明和八(1771) | 「馬捨塚」 | 資, 総7, 石 |

| 柄沢1-9-7 | 柄沢神社の辻 | |||

| 7-2 | A像集駒 | 天保十二(1841) | 二臂立像「妙法蓮華経観音菩薩」 「再建」「當村中」 | 史, 総7, 石 |

| 渡内5-1-13 | 慈眼寺 | |||

| 7-3 | A字個柱 | 文久三(1863) | 総7, 石 | |

| ー | A字個尖 | 昭和二(1927) | 現地になし | 総7, 石 |

| 村岡東2-167-9 | 路傍 | 同所に墓碑一基あり | ||

| 7-4 | S像集舟 | 享保十(1725) | 八臂立像 旧高谷村阿弥陀堂にあったもの 「三界万霊有無両縁」寄附施主五名銘あり | 史, 石 |

| 村岡東3-257 | 辻(注1) | 同所に多数の石塔あり | ||

| ー | X字無柱 | 安永四(1775) | [史] のみに記載 現在地藪中にあり未確認 | 史 |

| 弥勒寺1-381 | 河原稲荷 | |||

| 7-5 | B字集尖 | 安政二(1855) | 「普門品一字一石」「當村中」「河原中」 「施入之面々 道路之牛馬安全」 | 史, 総7, 石 |

| 宮前372 | 共同墓地 | 同所に多数の石塔あり | ||

| 7-6 | A字個自 | 大正年間 | 無縁墓域 風化のため年号読み取れず | |

| 川名584 | 神光寺 墓地 | |||

| 7-7 | A字個尖 | 明治十一(1878) | 個人墓域「糟毛」 | |

| 川名712 | 川名交差点 | 同所に地蔵菩薩あり | ||

| 7-8 | A字無自 | 明治四十四(1911) | 基壇に「道路拡張にともない川名1-157-1 より平成21年移転」とある | 石 |

(注1) いくつかの文献にこの場所が長福寺旧跡とあるがおそらく誤りで、ここから200mほど西にあったとされる旧弥陀堂の石塔があつめられている

上段左の写真は柄沢の隆昌院の境内にある文字塔で、以前こちらで紹介しました。藤沢市内で馬捨との銘をもつ唯一の石塔で、近くに馬捨場があったことを示しています。金井家は『新編相模国風土記』の藤沢宿大久保町の項に記載のある旧家で、清浄光寺の大旦那でもありました。『藤沢山日鑑』によれば金井四郎右衛門は池田家から金井家に婿養子として入った人物で、その弟の池田領右衛門は領主である大久保伊豆守(『新編相模国風土記』によれば大久保佐渡守)に仕えていました。

7-1 柄沢1-7-1 隆昌院 角柱尖頭 明和八(1771)

[正面]馬頭觀世音菩薩

[右面]馬捨塚

[左面]明和八辛卯四月日 願主 金井四郎右衛門

上段右の写真は、柄沢神社のすぐ近くの辻に置かれている日蓮宗系の二臂立像塔です。右面には観音菩薩としか書かれていませんが、像容から馬頭観音塔と判断できます。隆昌院と柄沢神社は距離は近いですが、こちらの塔は村の馬持ちによって建てられた、馬や交通の安全を祈願する塔と思われます。再建とあるのでより古い塔があったはずですが、それもこのような穏やかな表情の像塔だったのでしょうか。

7-2 柄沢1-9-7 辻 角柱剣頭 天保十二(1841)

[正面]〔二臂馬頭観音立像〕

[右面]妙法蓮華經観音菩薩

[左面]天保十二辛丑年 二月吉日再建

[基礎正面]當村中←

《原文》𬜻(華)

下段左の写真に見える二基の塔のうち、左側はこちらで紹介したもので、八臂憤怒相の馬頭観音立像が刻まれています。三百年前の古いものです。銘文によれば旧高谷村の弥陀堂にあったもので、三界万霊塔として造立されました。そして右側には「慧譽浄戒法子」と刻まれた嘉永四年の石碑が一基置かれていますが、これは堂守の墓石でしょうか。この北の高谷大神宮の西側に、やはり弥陀堂にあったとされる石塔がたくさん集められている場所がありますが、なぜこの二基だけが現在の位置にあるのか不明です。弥陀堂は明治初年の神仏分離にともなって廃寺になりました。

7-4 村岡東2-167-9 路傍 舟型 享保十(1725)

[正面]〔八臂馬頭観音立像〕 造立願主 願誉浄念比岳

[背面]享保十乙巳年十一月日 高谷村弥陁堂八王山西福寺 三界万㚑有無両縁 (下部)寄附施主 西歸比岳 清兵衛 渡内 六良兵衛 元右門

《原文》比岳(ママ)

下段右の写真は、弥勒寺の河原町内会館前にある小さな稲荷社に集められている石碑のうちの一基で、一字一石塔でもある馬頭観音塔という珍しいものです。『村岡の歴史』(2011 村岡地区藤沢市合併70周年記念事業歴史講演会資料)によれば、これらは現在位置より少し北の御所ヶ谷境から移されたもののようです。牛馬の安全とありますから、遊行寺橋から境川沿いに下る街道のどこかにあったのでしょう。『わが住む村』(1943 山川菊栄)によれば弥勒寺と小塚の土着はすべて日蓮宗だったとのことで、この塔もそのことがうかがわれます。

7-6 弥勒寺1-381 河原稲荷 角柱尖頭 安政二(1855)

[正面]普門品一字一石 馬頭觀世音菩薩

[右面]維時安政二乙夘歳 十一月吉祥日造立

[左面]施入之面々 道路之牛馬安全

[背面]當村中 河原中 發願主山本与右衛門

《原文》靣(面)